ルイス・カーン 構築への意志

今回は、『ルイス・カーン:構築への意志 / 建築巡礼 35』松隈 洋(著)の個人的主観(古民家ベース)によるまとめとなります。

松隈洋氏は、カーン作品を巡るガイドとして、「何を」「いつ」「どのように」構築したかをわかりやすく整理しています。この本は、抽象的な建築思想を豊富な事例(光、構造、部屋、空間分離)から具体的に提示し、カーン研究者にも初心者にも価値ある入門・案内書に仕上がっています。

目次

1. はじめに

2. フィラデルフィアの町とルイス・カーン

3. 戦前のルイス・カーン

4. ローマ滞在の意味と”カーン誕生”

5. 構築の始まり / 静かな革命 イエール大学・アートギャラリー 1951~53

6. 変わるものと変わらないもの フィラデルフィアの交通スタディ 1953

7. カーンの哲学の「原型」の現れ ユダヤ・コミュニティ・センター、バスハウス 1954~59

8. 「構法の秩序」の構築 ペンシルベニア大学リチャーズ医学研究棟 1957~60

9. 「光と影」の発見と「窓」の主題化 マーガレット・エシュリック邸 1959~61

10. 「中庭」の発見 ソーク生物学研究所 1959~65

11. 「集い」の表現と「層構成」への気づき ファースト・ユニタリアン教会 1959~62

12. 町へ視線と建物を開くこと フォートウェインの舞台芸術劇場 1957~73

13. 「共同性」の象徴的表現 ブリンモア大学エルドマン・ホール 1960~65

14. 空間のヒエラルキーの放棄と「併置」という方法への深化 ノーマン・フィッシャー邸 1960~67

15. 「アルカイックな始原性」の実現 フィリップ・エクセター・アカデミー図書館 1965~72

16. 「ニュートラルな存在としての建築」の構築 キンベル美術館 1966~72

17. 「内空間性」の放棄とカジュアルな表現の実現 ベス-エル・シナゴーグ 1966~72

18. 町を呼び込むファサードの創出 イエール大学英国美術研究センター 1969~74

19. カーンの遺したもの

1.はじめに

カーンの哲学に通奏低音のように流れているのは、己のかけがえのなさを生き抜くことへの無垢の信頼であり、そのことを通して、この世の生きとし生けるものすべてに向けられた慈しみのまなざしだった。

≪もののありように目を注ぎ、そのありたいと欲している姿で、ありたいと欲している場所にあらしめようとする行為≫

「重要なのは、日時や何が起きたかではなく、彼が環境を通じていかに人間を発見したかなのだ」

「生かされている」そして「人も建築も万物の循環の中の一部」であることを認識。

とかく建築するとなると、人間の願望や要望を叶えることに主眼が置かれがちですが、その場所や既にそこにあるモノ達に耳を傾けることで、より本質的な存在へと建築を誘えるのかもしれません。共に生きていくような存在として捉えられます。

2. フィラデルフィアの町とルイス・カーン

後年、カーンが共同性やコミュニティの役割の重要性を自らの建築設計の発想の原点に据えていったのも、このようなスラムでの原体験があったからに違いない。カーンはこう述べている。「スラムは密度の高い人間関係の営まれるところで、人々は他のどこよりも親切だし、他のどこよりも自然に暮らしている」

かつては、集落によって隣人との距離は、伝統的には風土や文化によって様々であり、日本においては「結(ゆい)」と呼ばれる共同作業や祝祭などの意思疎通の機会が定期的に存在していた。

開拓者ウィリアム・ペンは、この町を次のように計画したとされている。「ゆったりとした木陰のある町。規則正しく直交する道路の町。一方の道路は、森の町らしく森の木の名がつけられる。チェスナット・ストリート、ウォールナット・ストリート・・・・・・。そして、それと直交する道路は番号でよばれる。町の中央に10エーカーの広場。その四つ角には公会堂、市庁舎、市場、学校。周辺には八エーカーの広場を配置する。規則正しい緑の町・・・・・・。」

都市や集落内でのコミュニケーションの距離はその風土によって違いはあれど、環境の中に生み出されるべき空間にはそれぞれふさわしい、その場所がどうありたいのかをもとにした最良の案が存在します。

3. 戦前のルイス・カーン

現代の建築家に要求されているのは、歴史的な連続性の中に、人々の心のよりどころとなりうる環境をつくり出すことが可能な建築創造の方法を見つけ出すことにある

歴史に基づいた要素を取捨選択し、今の技術や考え方とどう混ぜ合わせるかが設計作業の醍醐味かもしれません。

「必要や欠乏からはたいしたものは生まれない。高価なものは熱望と欲求とから生まれる。」

経済至上主義からもたらされる建築創造は、本当の意味での質の高さへと向かいにくいのは事実です。

4. ローマ滞在の意味と”カーン誕生”

「私はイタリアの建築が将来の作品の発想の源として残るであろうことをはっきりと認識した。・・・・・・必要なことは、イタリアの建築を我々の建物についての知識と必要性に関連を持つように翻訳することだ」

時代を越えて連綿と意味を発している建築の原理性を、近代という時代においていかに継続させていくのかという道筋で思考することが大切であること、すなわち≪変わるものと変わらないもの≫との境界を見極め、変わらないものを持続させるために、変わるものをいかに建築的な方法で処理していくのか、あるいは近代が新たに抱え込んでしまったものを、どう近代以前のものと整合させ、再び調和ある形に統合していくのかという思考方法への糸口をつかんだのである。

十二分にに今の時代にも通じる問題意識です。「近代」の部分を「現代」に置き換えてあげるだけで成り立つ考察です。変わるものと変わらないものの調和(≒バランス)は、建築の分野では極めて重要で、個人的見解では、現状変わるものへの比重が大きくなり過ぎているように感じられます。

5. 構築の始まり / 静かな革命 イエール大学・アートギャラリー 1951~53

時代を越えた建築が持つ力強さの元になっているのは、その時代に用いることのできる素材のありように逆らわず、つくられた方法をそのまま表現することで生まれる空間の「秩序」であること

建築を、それを形作る要素へと一旦還元し、すべてを原理的に定義し直しながら組み立てていこうとする明晰な意志を感じ取ることができると思う。そして、そういった意志のの下で、伝統的なメーソンリーの壁、コンクリート構造、カーテン・ウォールが、ひとつの建築の中に緊張感をもって統合されているのである。

「壁らしい壁、雨の日には雨に飾られ、陽が射せば陽に映える。自然を記念するようなものをつくりたかった。」

「逆らわない」ことで生まれる秩序は、カーンの生み出した建築に通底するポイントではないでしょうか。デザインや設計において、恣意性を極力排除する感覚、もしくは恣意的なものとそうでないものとのバランスを上手くとる感覚は重要になことのように思われます。

6. 変わるものと変わらないもの フィラデルフィアの交通スタディ 1953

「ゴシックの時代には建築家は蜜実な石をもって建物を建てた。いまやわれわれは≪中空の石(hollow stones)≫をもって建設することができる。」

「技術は単に今すぐ使いものになるものを活用することだけに終わってしまっては絶対にいけないものです。技術は夢多き人々の創意に培われて初めて生き続けるものなのです。」

どうしても利潤や機能、効率を最優先にすることで、密度の低いものが生み出されがちである。そうでない厚みのある存在感のある本物が生み出されることを期待するには、優先順位を調整する必要があります。

7. カーンの哲学の「原型」の現れ ユダヤ・コミュニティ・センター、バスハウス 1954~59

「空間の本質はそれに奉仕するマイナーな空間によって性格づけられる。倉庫、サービス諸室、小室群は、ひとつの空間構造を分割した領域であってはならず、それ自身の構造が与えられなければならない。」

この建物には、中空の柱、自然光の採入れ、ルーム、幾何学的秩序といったカーンがその後に展開する独自の建築哲学が原型として出揃った感がある。

古民家の基本形態として、天井裏と大黒柱が接続する一角は構造的に建物全体を支えるだけでなく、中空の柱と捉えることもできる。障子などからの自然光の取り入れ、タタミモジュールと基本的な四間取りプランといった幾何学的秩序は、カーン哲学の「原型」とつなげて考えることもできる。

8. 「構法の秩序」の構築 ペンシルベニア大学リチャーズ医学研究棟 1957~60

人の活動と空間の大きさには深い関係があり、空間を共有することの意味もそのことと切り離しては考えられない、といった後の「ルーム=部屋」という概念への萌芽をつかむのである。

こもる場所と共有する広がる空間、それぞれベクトルが内に向いているか外に向いているかの違いがあり、その作業や活動によって空間の大きさの大小と構法を、構造とその場所の状況や条件をうまく調整し、幾何学的に解いていく美しさが、既に芽吹いているように見えます。

9. 「光と影」の発見と「窓」の主題化 マーガレット・エシュリック邸 1959~61

建築の存在意義は、朽ち果てた遺跡の最終的な姿がいきいきと示しているように、光と影で生み出される骨格の確かさにかかっていること。だからこそ現代においても光を建物の構造でとらえるデザインを施していくことによって、時間に耐えられる建築の存在形態を獲得することができると考えていたのだろう。

光を建物の構造でとらえるデザインは、古民家における真壁や小屋裏など、あらゆる場面で目撃することができる。それらに差し込む光は、時として大きな感動を呼び起こします。

10. 「中庭」の発見 ソーク生物学研究所 1959~65

開口部の扱い方ひとつとっても、そこには共同の場とプライベートな場における空間の性格の違いを明確に定義し、そのことを通して具体的な形を与えていこうとするカーンの理念的な方法の徹底ぶりが伺える

初めて全面的に用いられたコンクリート打放しによる表現においても、すでに見たようにカーン独自の装飾理解、すなわち≪装飾とは建物の作られたプロセスそのままを痕跡として表すことによって自然と生まれてくるものだ≫という考え方が踏襲されていて興味深い

バラガンの「中庭は、緑で覆うのではなく≪空へのファサード≫としてそのまま残すべきだ」という一言に啓示を受けて、ドライな中庭に仕上げたのである

常にプロセスや既存要素から「自然と生まれる」という原理が通底している。あまり手を加えすぎない、積極的に受け身で、ポイントを抑えた最小限の手数(スタディなどの手数は別として)に編集することで設計されているのではないだろうか。その結果生まれたものが、人々の感動を呼び起こしていることは、とても重要なことではなかろうか。

また同時に、痕跡を残すことはその手数の少なさによってももたらされると言える。

11. 「集い」の表現と「層構成」への気づき ファースト・ユニタリアン教会 1959~62

1950年の時点で気づいた≪ソリッドな構成体として立ち現れる建物の中に構築の力強さの根拠を求める≫という建築を形作る方法の視点から、むしろ≪建物がそこにあることによって人々によび起こす存在感≫の方へと、その関心を移行させたのではないだろうか

「人々によび起こす存在感」とは、社会的な意味での建築を自覚し、責任を負っていることの意思表示が見て取れるということか。

「建築とは、思考に満ちた空間をつくることだ・・・・・・。それは施主が指示した必要面積をみたすことではない。それは、人の気持ちのなかに適切な使い方をよび起こすことのできる空間の創造である。」

支配的な設計や計画は良いものを生み出さず、「どうなりたがっているか」という声なき声に耳を傾けることにこそ、本質的な建築へと向かう道筋が存在するということか。

オーダーからフォームへの移行の背景には≪空間がどうなりたがっているか≫が、≪ものがどうなりたがっているか≫に先行し、それを統御する働きがあることに気づいたという発想上の大きな転換があった

「すばらしいのは光がその部屋の一部になることだ。」

光は空間を構成する重要な要素だ。(故に、無窓の部屋は部屋ではない。)

「建築の空間は、それ自体のなかにその構法の特性を現していなければならない。・・・・・・どんな構造を選ぶかという問題は、形に空間を与えるためにどんな光を選ぶかという問題と同じ意味である。」

どんな構造を選ぶかで、その光の形やゆらぎ、大きさは変わってくる。「その場所がどうありたいか?」を解くことは、構造を選び、同時に光を選ぶことになる。

12. 町へ視線と建物を開くこと フォートウェインの舞台芸術劇場 1957~73

コンクリートの大架構によって作られる部分はその建物の中心にあってパブリックな象徴性を担い、在来工法によるメーソンリーの部分は建物の外周を形成し、町に接する部分として、より人のスケールに近い親密な雰囲気をつくり出す役割を与えられているのである。

建物を通じての人の距離感を、物理的、社会的側面から演出している。

リハーサル室から出てきた俳優と、対照的な位置にあるロビーから客席に入ってきた観客とが、舞台を中心にして”出会う”ことを意図していた

「中庭=コート」としての広場の試み

劇場全体を街として捉えて構成することで、それぞれの空間の捉え方を明確にしている。

13. 「共同性」の象徴的表現 ブリンモア大学エルドマン・ホール 1960~65

「オーダー」から「フォーム」への転換であり、単純な中庭的な空間から広場的意味合いを持った「コート」への気づき

ある場所に集い、そこで何かを分かち合い、共に時を過ごす場合に重要なのは、オーダーに導かれる組立て方の秩序以上に建築が持ち得る空間の”共有感覚”であること。そして、それは何か特別な場所としてとしてではなく、日常的な生活の中で何気なく接しながら”気配”のようなものとして感じられる空間として用意されていなければならないこと。

同心円状に広がる空間構成による求心性の強い完結した内部空間の試みの到達点となり、同時に、カーンが閉じた空間から外にはじける空間へとその意識を転換する節目の作品となった

オーダー(秩序)を用いて、日常の気配を感じる空間を構成し、同時にその秩序が中から外への意識を構成することをもたらしている。

14. 空間のヒエラルキーの放棄と「併置」という方法への深化 ノーマン・フィッシャー邸 1960~67

≪空間のヒエラルキー≫が放棄され、≪求心性の強い空閑配置の方法≫を、まるごと否定するベクトルを含んでいる

幾何学のもたらす強い求心性を、その配置によって解除しながら新たな秩序を生み出す。

「街路は≪屋根なしの集会所≫である」

上記の秩序は外部環境への意識の現れと解説されているが、まさに外とのつながりをもった内部空間の拡がりは、街路とのつながりをもち、更には人とのつながりをもたらす。

15. 「アルカイックな始原性」の実現 フィリップ・エクセター・アカデミー図書館 1965~72

≪最もシンプルな幾何学的形態に徹することによって、逆に、建物に自由と開放感がもたらされ、建築を町に開いた存在にしていくことができる≫

≪都市を構成する要素としての建築はどのような構えをもつことがよいのか≫

ピラネージによる古代都市ローマの創作復元図の存在

都市に建つ建築が、ことさら目立った構成をもつ必要はなく、いかにシンプルな構えで構成できるかへの挑戦である。

16. 「ニュートラルな存在としての建築」の構築 キンベル美術館 1966~72

≪建築は、単純で分かりやすい、原理的でミニマムな形状の単位の繰返しから構成され、慎ましい表情でそこにあること。そして、外に対して空間を閉ざすのではなく、むしろ建物の中に町を引き込み、ストリートが突き抜けていることによって、人々が眺めたり、通り抜けたり、居心地の良い場所を見つけてたたずんだりすることのできる、自由でアノニマスな存在としてあってほしい≫

古民家の基本形式「四間取 + 土間」は原理的でミニマムな形状の単位の繰返しで、慎ましい表情を呈する。そして、障子や縁側などの存在を考えると、外を意識した設えがそこにある。東西南北の庭のあり方や建物の配置、土間への出入りの構成を考えると、同じように外部との関係の中で、如何に居心地の良い場所をつくるかの歴史がそこにある。

≪ニュートラルであること≫に次第に重きを置きつつあったカーンの志向のなせることでもあった

キンベル美術館は「ニュートラル」の集大成であるということですね。

17. 「内空間性」の放棄とカジュアルな表現の実現 ベス-エル・シナゴーグ 1966~72

こうした”ふっきれた即物性”こそ、晩年のカーンが到達したひとつの建築観のあらわれなのだと思う。そしてそれは、前述したように≪ニュートラルな存在としての建築≫という視点ともそのままつながるもので、建物を外部へとカジュアルに開くことを目指そうとした結果なのに違いない。

内部空間はもはや外とのつながりの中にあり、「ニュートラル」という要素がカジュアルに開くことを実現させるという信念を感じます。

18. 町を呼び込むファサードの創出 イエール大学英国美術研究センター 1969~74

まず建築には特異な形態は不要であり、ごく当たり前の何でもない基本単位の組合せの中から豊かな空間を生み出すことができること。そしてそれはことさらアルカイックな方法に頼らなくとも、現代の普通に手に入る素材と構法を用いることによって十分に実現可能であること。さらに、建築をそれ自体で完結してしまう閉じた存在とするのではなく、内部に町を構成する要素ー「コート」や「ストリート」、商店ーを取り込むことによって、町に開かれたそして町をつくり上げるアノニマスな存在にできうること。

≪建築をつくることはひとつの町をつくることにほかならない≫という彼自身の生涯のテーマだったのかもしれない

建築がアノニマスな存在であることは、古民家も同じでしょう。特異なことを施すことは特に必要はなく、自然界に存在するものを如何に基本単位に取り入れるかで、外部と自然なつながりをもたらせられる。それは同時に町をつくることに他ならない。

19. カーンの遺したもの

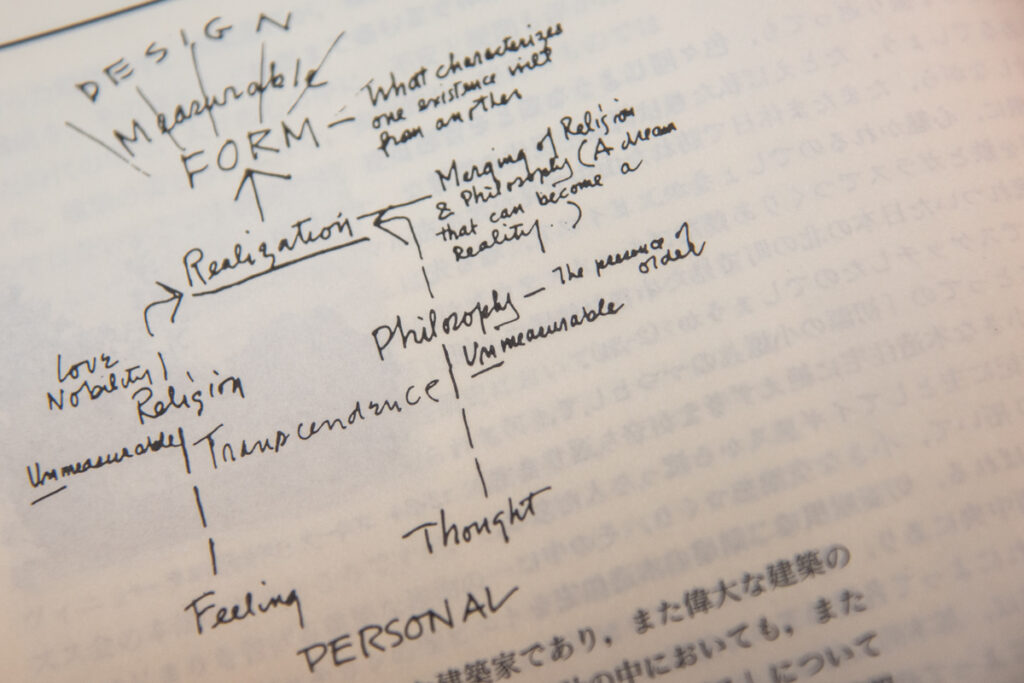

「思考とは、秩序を感じそれを存在させることである。・・・・・・感情だけに頼り、思考を無視することは何物をも創らないことになるだろう。」

秩序とは即ち幾何学。

「透明性」あるいは「ニュートラル」(中立性)という言葉によってイメージされる建築の在り方の追求こそ、カーンの生涯を貫く中心のテーマだった

建築は上質な「背景」であり、人が主役である。

「われわれが建築にできる唯一の道、いいかえればわれわれが建築を存在させ得る唯一の道は、測り得るものを通してである。われわれはこの法則に従わなければならない。けれども究極においては、すなわち建築が生活の一部となる時には、それは測り得ない性質を呼び起こさなければならない。煉瓦の数量や建設と技術のさまざまな方法を包含した設計の過程が終わり、そのあとに建築の存在の意味が現れてくるのである。」

日常に落とし込まれてから、本当の意味での答え合わせが始まる。

「今日、ものごとをいまあるのとはまったく違って見えるようにしようとしている人たちがいるようです。もしもその機会があるとしてのことですが・・・・・・。しかしながらその機会はありえないと思います。なぜなら、かれらが考えているような、いわば現実から遊離したものには、そのもの自身の存在意志はないからです。」

そういった意味では、古民家の存在はとても重要。

「新しさというものは、長い歳月に渡って存在し続けたもののなかに、つねに見いだされるもの」

一周回って結局それが最新ということはよくあります。

「建築家の仕事とは、・・・・・・発展していくに従い、より良い環境を獲得することのできる、いまだにない、そしてすでにそこにあるような有用性(アヴェイラビリティ)をもつ・・・・・・空間を発見することにある。」

「見出すこと」は重要ですし、同時に「掛け合わせること」も重要ではないでしょうか。

カーンは、自分が「どうしたいのか」ではなく、すべての存在が「どうなりたがっているのか」と問いそのものを逆転し、存在せんとするものの声に謙虚に耳をすまそうとしたのだと思う。

あくまで手を差し伸べる補助的存在。自然の摂理に従順であることは本質であること。

「都市とは、その通りを歩いている一人の少年が彼がいつの日かなりたいと思うものを感じとれる場所でなければならない。」

人間本来の嗅覚に触れるものを提供する環境は、アノニマスにある。

「建築の原初」であり「心の場所」とされる「ルーム」、「物理的に出会う場所であると同時に心の出会う場所」としての「コート」、そして「都市へ捧げられたもの」であり「コミュニティ・ルーム」としての「ストリート」、といった彼の言葉からも明らかなように、人と人とがある空間を分かち合い、一緒に居ることの根源的な意味、その喜びとかけがえのなさこそカーンの突き動かした大元にあったものではないだろうか。そこには、どんなに弱く虐げられた存在にも、等しく自分自身の居場所が確保されていることが何よりも大切なのであり、自由とはそうした「構造化されない」、けれど共同性を確認できる「出会いの場」が日常の中に存在する状態のことを指すのだという確信が込められているのだろう。それはまた、フィラデルフィアという兄弟愛と自由を謳う町に育まれ、いつも勇気づけられてきたカーンがこの町からつかんだこと、すなわち、人々が自由に集い、いきいきと暮らす環境をともに作り上げようとする、喜びに満ちた≪構築への意志≫という願いの核心部分でもあったのだと思う。

カーンにとって構築への意志とは、誰をも取りこぼさない自由と出会いに充ちた場所から生み出されるものである。そしてそれを実現するためには、建築は決して恣意的に構築されたものではあってはならないし、ニュートラルに基本単位で構成されたアノニマスな開かれたものであってほしいという思いがあったということが感じ取られます。

時系列でカーンの思考の変遷が確認できる本著は、名建築を残した一建築家が生涯を通じてどういった思考を巡らしてひとつひとつの問題を解いていったかのヒントが垣間見られて、とても興味深く読み進めることができます。

本質的な部分を追求し続けていたことから、現代への示唆にも富んでいて、一読の価値は十分にある名著です。